Systemischer evidenz-basierter Ansatz der Gesunden Gestaltung (SEA)

Die Arbeitsweise des Designinstituts für Gesunde Gestaltung auf der Grundlage eines biopsychosozialen Gesundheitsmodells

Müller, Helena & Rehn-Groenendijk, Jonas

1. Hintergrund

Ob in der Stadtwohnung, der U-Bahn, im Büro, beim Konzert, im Einfamilienhaus, der Schule, beim Sport, oder zum Einkaufen: In westlichen Gesellschaften verbringen Menschen einen Großteil ihres Tages in Gebäuden (Klepeis et al., 2001). Im Rahmen dessen kommen sie mit unterschiedlichen Räumen und Objekten in Kontakt, durchlaufen sie unterschiedliche Abläufe. Zwischen diesen Ausschnitten der Umwelt und dem Menschen entsteht eine Wechselbeziehung: der Mensch baut, wählt aus, eignet sich an und gestaltet, während die entstehenden Räume ihrerseits auf den Menschen wirken (z.B. durch Enge, Helligkeit, Privatheit, Ausblick) und Verhalten begünstigen oder verhindern. Häufig spielen dabei auch digitale Prozesse und Systeme eine Rolle. Die entscheidenden Schnittstellen in dieser Wechselbeziehung sind die Sinne des Menschen. Hierüber nimmt er Teilaspekte der Umwelt wahr und verarbeitet sie. Diese Wahrnehmung ist jedoch nicht bei jeder Person gleich, sie hängt neben biologischen Faktoren auch ab von kulturellen Prägungen und persönlichen Erfahrungen (Heinrich, 2021). Außerdem spielen situative Faktoren eine wichtige Rolle, wie z.B. Stress oder eine akute Erkrankung (Vollmer & Koppen, 2010).

Diese Wechselbeziehung zwischen Person und gebauter Umwelt bleibt nicht ohne Folgen: so können Gebäude die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen – sowohl positiv als auch negativ – beeinflussen (Beemer et al., 2021; Devlin, 2014; Shepley & Pasha, 2013; Ulrich et al., 1991, 2008, 2018). Ein solcher Einfluss lässt sich gezielt nutzen, indem Umwelten so gestaltet werden, dass sie möglichst gesundheitsfördernd sind.

Bereits im sechsten Jahrhundert B.C. wurde im antiken Griechenland auf der Insel Epidaurus das Asclepieion Krankenhaus mit dem Bewusstsein errichtet, dass gebaute Umwelt, Zugang zu Tageslicht und Frischluft und zahlreiche weitere Aspekte gestalterischer Maßnahmen unmittelbar am Genesungsprozess beteiligt sind (The Center for Health Design, 2010). Dieser Gedanke wurde auch in der moderneren Geschichte der Krankenhausgestaltung aufgegriffen. Bereits im 19. Jahrhundert betonte die Krankenpflegerin Florence Nightingale (1860, 1863) den Zusammenhang zwischen gebauter Umwelt und Gesundheit und gab konkrete Empfehlungen für die bauliche Umsetzung. Erst mehr als hundert Jahre später folgte Ulrichs (1984) einflussreiche – wenn auch häufig fehlinterpretierte – Studie zum Blick aus dem Patient:innenzimmer. Mit dieser empirischen Untersuchung zum Zusammenhang zwischen gebauter Umwelt und therapeutischem Verlauf war der Grundstein einer evidenzbasierten Gestaltung gelegt. Hierauf folgten interdisziplinäre Theorien zu therapeutischen Landschaften (Gesler, 1993), psychosozial-unterstützender Gestaltung (Ulrich, 1997), salutogener Gestaltung (Dilani, 2005), Healing Environments (z.B. Dijkstra, 2009) und spezifische Konzepte zur Rolle von Natur und natürlichen Systemen („Biophilic Design“; Kellert et al., 2008; Ryan & Browning, 2020). Während sich diese Ansätze hauptsächlich auf die direkte Auswirkung von Gestaltung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden konzentrieren, erweitern andere diesen Bereich, indem sie untersuchen, wie Design das Gesundheitsverhalten beeinflussen kann (z.B. Fogg, 2003; Lockton et al., 2010; Michie et al., 2014; Rehn, 2018). Dabei spielen neben Fragestellungen zur physischen Aktivität (z.B. Center for Active Design, 2010) und der Reduktion von Stress (Knöll et al., 2018; Ulrich et al., 2008) auch Themen der Barrierefreiheit und Inklusion eine Rolle (Amin, 2018).

Methodisch hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend eine Verschränkung von wissenschaftlichen bzw. empirischen Methoden und kreativ-konzeptionellen Vorgehensweisen etabliert. Ansätze wie ein research-driven Design Approach (Visocky O’Grady & Visocky O’Grady, 2017) verdeutlichen den Mehrwert wissenschaftlicher Methoden für den Designprozess. Dabei können zahlreiche Forschungs- und Analysemethoden in unterschiedlichen Projektphasen sinnvoll sein (Stickdorn et al. 2018; Kumar, 2008). In diesem Zusammenhang wissenschaftliche Erkenntnisse konsequent und systematisch für gestalterische Fragestellungen zu nutzen wurde auch unter dem Paradigma des evidence-based Designs (Hamilton, 2003; Stichler & Hamilton, 2008) formuliert.

2. Der Systemische Evidenz-basierte Ansatz (SEA)

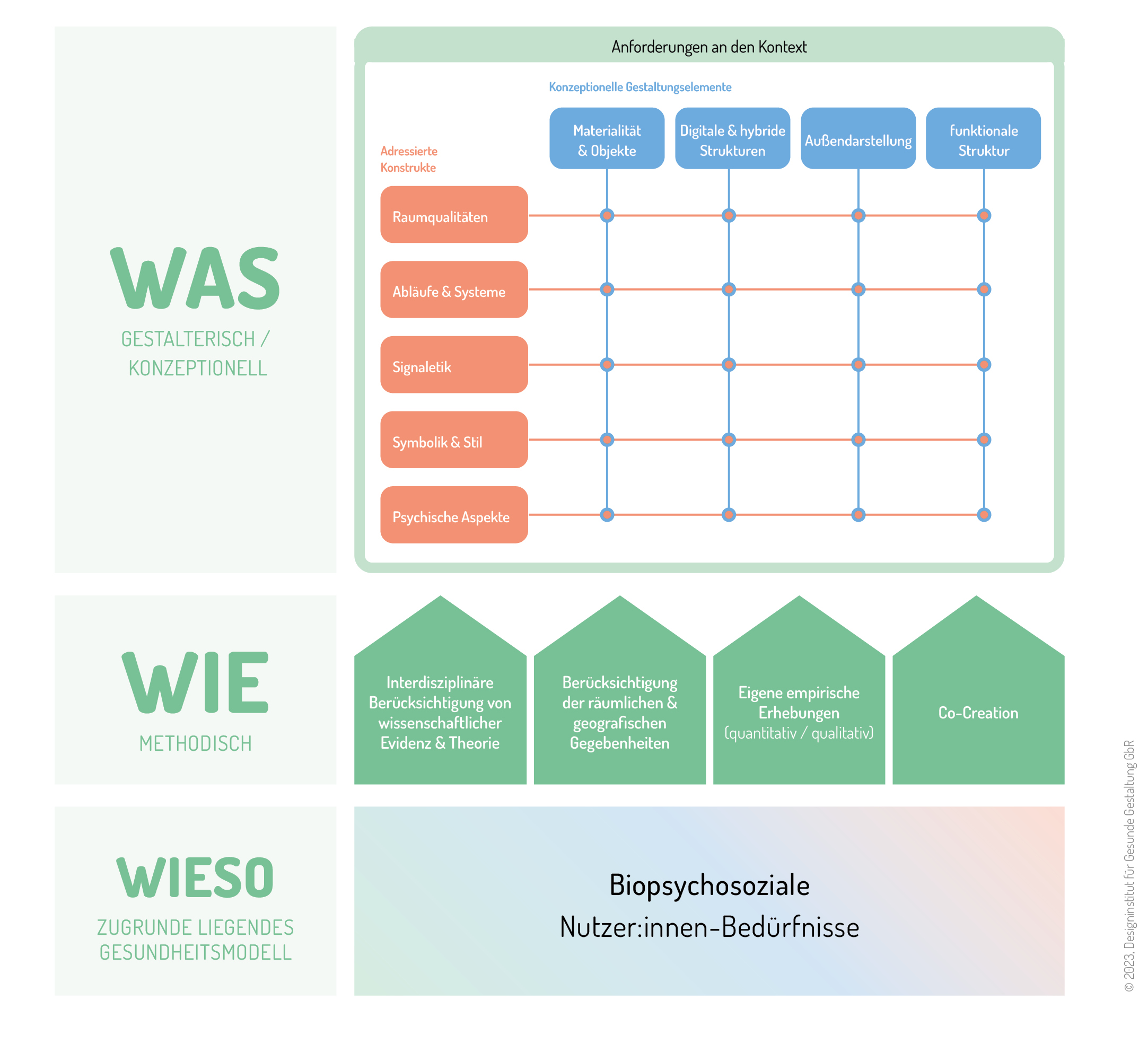

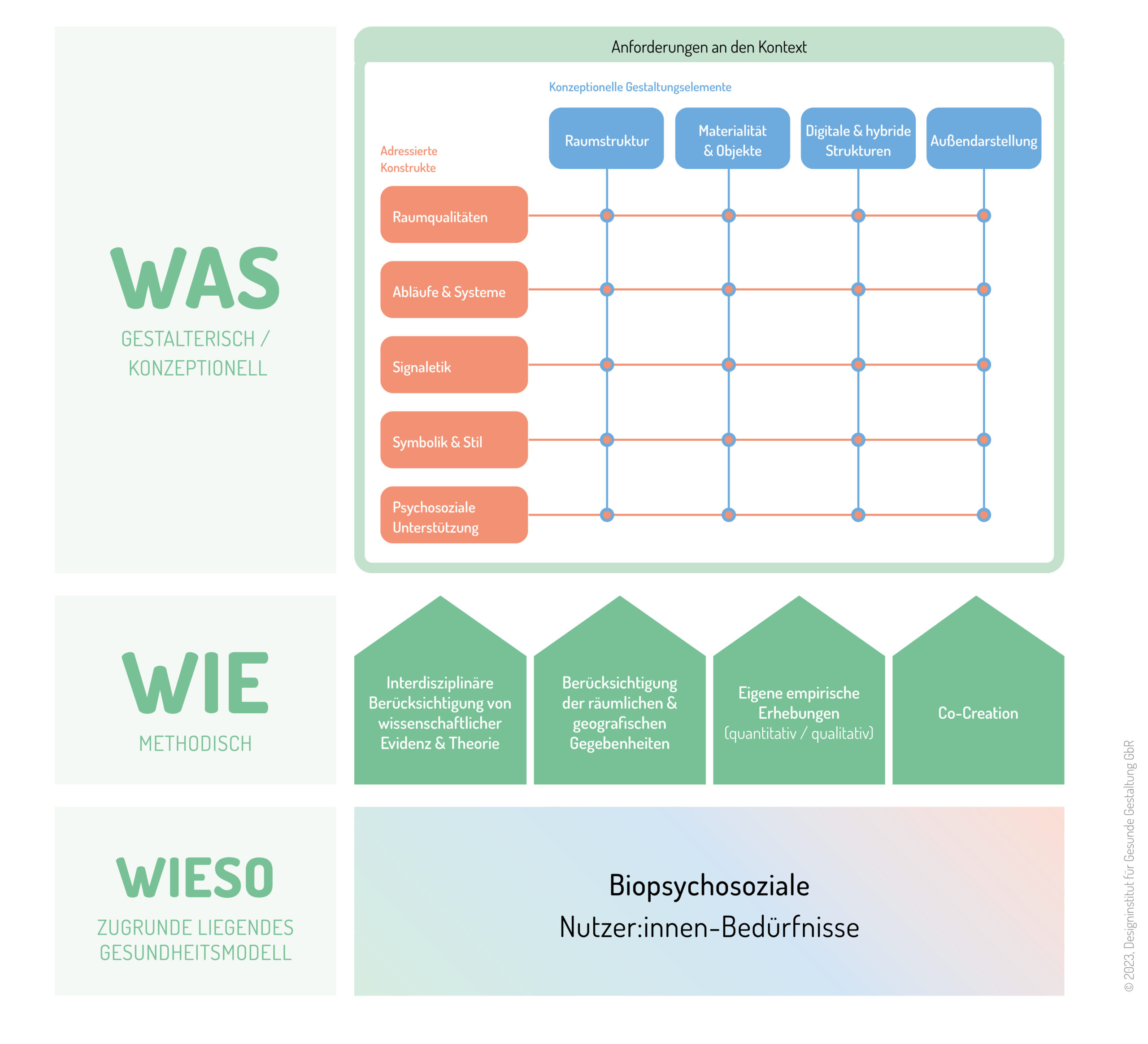

Abb. 1) Modell des systemischen evidenzbasierten Ansatzes (© Designinstitut für Gesunde Gestaltung, 2023)

Das hier dargestellte Modell beschreibt einen evidenz-basierten interdisziplinären Ansatz zur Evaluation, Gestaltung und Optimierung von Räumen, Produkten und Systemen im Kontext der Gesundheitsförderung. Seine Anwendung beschränkt sich dabei nicht auf explizite Bereiche der Therapie und Gesundheitsförderung (z.B. Kliniken und Arztpraxen). Auch in anderen Kontexten (z.B. Schulen, urbaner Raum, betriebliche Gesundheitsförderung) lässt es sich nutzen, um den Einfluss gebauter Umwelt auf die Gesundheit systematisch zu adressieren und diese Kontexte diesbezüglich zu optimieren.

Während zahlreiche Modelle bereits systematische Ansätze für gestalterische Prozesse strukturieren (siehe z.B. Dubberly, 2008), verschränkt der Systemische Evidenz-basierte Ansatz design- und architekturwissenschaftliche Ansätze mit (umwelt- und architektur-)psychologischen sowie sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Perspektiven zu einem interdisziplinären Modell, das sich sowohl als Grundlage zur Evaluation und Beforschung wie auch zur eigentlichen Gestaltung und Optimierung anwenden lässt. Das Modell ist in einen methodisch-prozeduralen Teil (das WIE, 2.1) und gestalterisch-konzeptionellen Teil (das WAS, 2.2) gegliedert. Dabei sind die methodischen Aspekte in unterschiedlicher Gewichtung entlang des gesamten Projektes von Bedeutung. Die inhaltlich ausgerichtete Matrix dient auf dieser Basis zur strukturgebenden Orientierung, die sowohl explorative („Wie lässt sich kombinieren?“) als auch evaluative („Was fehlt? Was wurde übersehen?“) Potentiale vereint. Dies verdeutlicht die Verschränkung zwischen einzelnen gestalterischen Maßnahmen (z.B. Auswahl und Platzierung von Möbeln, Nutzung verschiedener Lichtquellen, Materialbeschaffenheit). So bildet erst das Zusammenspiel dieser Elemente z.B. einen Stil oder unterstützt die Orientierung innerhalb eines Gebäudekomplexes. Den Prinzipien des evidence-based Designs (Hamilton & Stichler, 2008) folgend, ist bei der Anwendung des Modells auf das individuelle Projekt und dessen Rahmenbedingungen zu achten. Es dient als Ausgangspunkt, auf dessen Grundlage die spezifischen Prozessschritte anzupassen sind.

2.1. Das WIE – Methodisch-prozedurales Vorgehen

a) Interdisziplinäre Berücksichtigung wissenschaftlicher Theorien und Evidenz

Um Umwelten gezielt möglichst gesundheitsfördernd zu gestalten, ist zunächst Grundlagenwissen nötig: Welche Mechanismen bestehen zwischen Person und Umwelt? Hier kann ein Blick in Theorien unterschiedlicher Disziplinen und in Erkenntnisse früherer Studien Aufschluss geben. Dieser Ansatz folgt – in Anlehnung an die evidenz-basierte Medizin – den Prinzipien des evidence-based designs (Hamilton, 2003; Hamilton & Stichler, 2008).

b) Berücksichtigung räumlicher und geografischer Gegebenheiten

Der Blick in die Literatur sowie die praktische Erfahrung sensibilisiert dafür, dass in der Regel alle gestalterischen Umsetzungen von Kontextfaktoren geprägt sind, die sich nicht oder nur bedingt ändern lassen, jedoch die Wirkung des Gestalteten sowie den gestalterischen Handlungsspielraum selbst maßgeblich beeinflussen. Diese gilt es vorab sowie im Projektverlauf zu ermitteln und zu berücksichtigen, um sowohl auf Hindernisse zu reagieren wie auch Potentiale zu nutzen. Räumliche Gegebenheiten (im Bestand) sind z.B. Größe der Räume, räumliche Anordnung, Bausubstanz. Geografische Gegebenheiten können beispielsweise natürliche Umweltfaktoren (z.B. Klima, Sonneneinstrahlung, Jahreszeiten, Hanglage, Bewaldung) wie auch logistische (z.B. Anbindung an ÖPNV, Walkability der unmittelbaren Peripherie) umfassen und damit den systemischen Rahmen mitabstecken.

c) Eigene empirische Erhebungen

Da keine wissenschaftlich-fundierten allgemeingültigen Wirkweisen bestehen und von einer hohen Kontextabhängigkeit auszugehen ist, empfiehlt sich, keine Einheitslösungen anzustreben, sondern gezielt diejenigen einzubeziehen, die die späteren Umwelten nutzen werden. So verfügen (zukünftige) Nutzende der Räumlichkeiten über entscheidendes Wissen, Wünsche und Erfahrungen, die in die Gestaltung einfließen. Zentrale Frage dabei ist: Welche Bedarfe und Bedürfnisse bestehen bei den Nutzenden? Dies lässt sich mithilfe unterschiedlicher empirischer Methoden ermitteln, die sich auch kombinieren lassen: quantitativ (z.B. Fragebögen), qualitativ (z.B. Interviews, Photo Voice Method) oder Mischformen (z.B. systematische Beobachtung).

d) Co-Creation

Um sicher zu gehen, dass die entstehenden Umwelten zu den Nutzenden passen, lassen sich nicht nur Bedarfe erheben, sondern auch gestalterische Entscheidungen mit ihnen gemeinsam treffen. Ein solcher Zugang gewinnt aktuell – nicht nur – in Bezug auf besonders vulnerable Nutzendengruppen (z.B. an Demenz Erkrankte; Rehn-Groenendijk et al., 2022) an Bedeutung. So lassen sich individuelle Präferenzen verstärkt einbeziehen und die Identifikation mit den resultierenden Umwelten erhöhen. Unter Stichworten wie „Patient Public Involvement and Engagement (PPIE)“ und „Peer Involvement“ wird ein solches Vorgehen in einigen Ländern bereits seit längerem intensiv praktiziert. Dabei gilt es stets partizipative Formate für jedes Projekt individuell nach den Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Beteiligten auszurichten und kontinuierlich zu reflektieren (Hendriks et al., 2015).

2.2. Das WAS – Gestalterisch-konzeptionelle Ansatzpunkte

e) Anforderungen an den Kontext als imperativer Handlungsrahmen

Aus dem methodisch-prozeduralen Vorgehen ergeben sich Anforderungen der Nutzenden, die als Grundlage für den weiteren Gestaltungsprozess dienen. Alle gestalterischen Entscheidungen sind hierauf zu beziehen. Die Kunst besteht darin, auf die ermittelte Anforderungslage abgestimmt innovative Gestaltungslösungen zu entwickeln und somit einen Transfer zwischen ermittelter Datenlage und kreativ-gestalterischer Arbeit herzustellen und diesen iterativ weiterzuentwickeln. Hierunter fallen auch spezifische funktionale Anforderungen, die sich aus bestimmten Krankheitsbildern oder Symptomatiken herleiten lassen (z.B. größere Stuhlhöhen bei Rheumapatient:innen).

f) Adressierte Konstrukte

Die Zeilen der Matrix umfassen die Konstrukte, die in der Gestaltung adressiert und optimiert werden: Raumqualitäten, Abläufe & Systeme (z.B. raumübergreifende Handlungsschritte), Signaletik (z.B. Orientierung anhand von Beschilderungen), Symbolik & Stil (z.B. Vermittlung von Werten wie Transparenz) und psychosoziale Unterstützung (z.B. Kontrollgefühl). Sie lassen sich in der Regel erst durch das Zusammenspiel einzelner gestalterischer Interventionen dauerhaft und zielgerichtet beeinflussen.

g) Konzeptionelle Gestaltungselemente

Die Spalten der Matrix umfassen die gestalterisch-konzeptionellen Elemente, die sich zur Gestaltung der adressierten Konstrukte einsetzen lassen:

Raumstruktur bezeichnet die eigentlichen Gebäudegrundrisse, Raumaufteilungen und funktionalen Zonierungen in einem gegebenen Kontext der Betrachtung. Materialität und Objekte umfasst dabei alle physischen Elemente mit denen Räume und Umgebungen ausgestattet (z.B. Möbel), verkleidet (z.B. Wand- und Bodenbeläge) oder auch erst geschaffen werden (z.B. Zwischenwände und Pavillons). Dazu zählen auch Aspekte wie die technische Gebäudeausrüstung aber auch dekorative Beleuchtungen. Digitale und hybride Strukturen subsummiert entsprechende Anwendungen im Raum (z.B. Patientenmanagementsystem). Außendarstellung unterstreicht die für den gesundheitsorientierten Bereich bedeutsame Verbindung von räumlich-technischem Kontext als Setting von Gesundheitsversorgungs- und präventiven Leistungen und der kommunikativen Beziehung zwischen Dienstleistenden und Nutzenden. Dies kann digitale Formate (z.B. Websites) ebenso umfassen wie die Außendarstellung vor dem jeweiligen Gebäude (z.B. Praxislogo, Schild) oder die Art der Ansprache im Verlauf von therapeutischen Maßnahmen (z.B. Kleidung des medizinischen Personals).

3. Diskussion und Positionierung

Der hier dargestellte Systemische Evidenz-basierte Ansatz soll als Impuls dienen, Gestaltung im Kontext der Gesundheitsförderung stärker zu systematisieren und auf wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse zu stützen. Ein solches Vorgehen geht über den persönlichen Stil von Gestaltenden hinaus. Entscheidend ist nicht einfach, was Designer:innen oder Architekt:innen gefällt, sondern was (a) wissenschaftlich-fundiert und (b) aus Sicht der Nutzenden bekräftigt ist. So entstehen nicht nur Lösungen am Bedarf der Nutzenden, sondern solche, die auch einem ethischen Anspruch gerecht werden. Gilt es doch verfügbares Wissen zu Wirkweisen und gesundheitsfördernden Potentialen gestalterischer Interventionen zu berücksichtigen und in diesem Prozess die Bedürfnisse der Nutzenden aus erster Hand einzubinden.

Dabei stellen intuitive und kreativ-künstlerische Prozesse durchaus fundamentale Ressourcen für eine tatsächlich gesundheitsfördernde Gestaltung dar. Es gilt lediglich die jeweiligen Aspekte systematisch einfließen zu lassen und anhand klarer Kriterien evaluieren zu können. So kann sich das interdisziplinäre Feld der gesundheitsfördernden Gestaltung effektiv weiterentwickeln.

4. Quellen

Amin, A. (2018). Collective culture and urban public space. City 12, 5–24. doi: 10.1080/13604810801933495

Beemer, C. J.; K. A. Stearns-Yoder; S. J. Schuldt et al. (2021): A Brief Review on the Mental Health for Select Elements of the Built Environment. Indoor and Built Environment 30 (2): 152–165. doi:10.1177/1420326X19889653.

Center for Active Design (2010): Active Design Guidelines. Promoting physical activity and health in design. Hg. v. City of New York. New York.

Devlin, A. S. (2014): Transforming the doctor‘s office. Principles from evidence-based design. New York: Routledge.

Dijkstra, K. (2009): Understanding healing environments. Effects of physical environmental stimuli on patients‘ health and well-being. Enschede: University of Twente.

Dilani, A. (2005): A new paradigm of design and health in hospital planning. In: World hospitals and health services : the official journal of the International Hospital Federation 41 (4), S. 17-21.

Dubberly, H. (2008): How do you design? A Compendium of Models. San Francisco, CA, USA: Dubberly Design Office.

Fogg, B. J. (2003): Persuasive technology. Using computers to change what we think and do. Amsterdam, Boston: Morgan Kaufmann Publishers.

Hamilton, D. K. (2003): The Four Levels Of Evidence-Based Practice. In: Healthcare Design, S. 18-26.

Hendriks, N.; Slegers, K.; Duysburgh, P. (2015): Codesign with people living with cognitive or sensory impairments: a case for method stories and uniqueness. In: CoDesign 11 (1), S. 70-82. DOI: 10.1080/15710882.2015.1020316.

Kellert, S. R.; Heerwagen, J.; Mador, M. (Hg.) (2008): Biophilic design. The theory, science, and practice of bringing buildings to life. Hoboken, N.J: Wiley.

Knöll, M.; Neuheuser, K.; Cleff, T.; Rudolph-Cleff, A. (2018): A tool to predict perceived urban stress in open public spaces. In: Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science 45 (4), S. 797-813. DOI: 10.1177/0265813516686971.

Kumar, V. (2013): 101 design methods. A structured approach for driving innovation in your organization. Hoboken, N.J: Wiley.

Lockton, D.; Harrison, D. J.; Stanton, N. A. (2010): The Design with Intent Method: a design tool for influencing user behaviour. In: Applied Ergonomics 41 (3), S. 382-392.

Michie, S.; Atkins, L.; West, R. (2014): The behaviour change wheel. A guide to designing interventions. First edition. London: Silverback Publishing.

Nightingale, F. (1860): Notes on Nursing. What it is, and what it is not. New York: Dover Publications Inc.

Nightingale, F. (1863): Notes on Hospitals. 3. Aufl. London: Longman, Green, Roberts.

Rehn, J. (2018): Design model for health behaviour change. In: Christer Kirsty, Claire Craig und Dan Wolstenholme (Hg.): Proceedings of the 5th European International Conference on Design4Health. Sheffield, UK, 4th – 6th September 2018: Sheffield Hallam University.

Rehn-Groenendijk, J.; Chrysikou, E.; Minetou, L.; Garcia, E. H.; Savvopoulou, E.; Lad, H. (2022): Transdisciplinary Development of a Framework for Co-Creation With People Living With Dementia. In: The European Conference on Aging & Gerontology 2022: Official Conference Proceedings. The European Conference on Aging & Gerontology 2022: The International Academic Forum(IAFOR) (EGen Official Conference Proceedings), S. 1-6.

Ryan, C. O.; Browning, W. D.; Clancy, J. O.; Andrews, S. L.; Kallianpurkar, N. B. (2014): Biophilic Design Patterns. Emerging Nature-Based Parameters for Health and Well-Being in the Built Environment. In: International Journal of Architectural Research 8 (2), S. 62-76.

Shepley, M. M.; Pasha, S. (2013): Design Research And Behavioral Health Facilities. USA: The Center for Health Desgin.

Stichler, J. F.; Hamilton, D. K. (2008): Evidence-Based Design: What is It? In: HERD: Health Environments Research & Design Journal 1 (2), S. 3-4. DOI: 10.1177/193758670800100201.

Stickdorn, M.; Hormess, M.; Lawrence, A.; Schneider, J. (Hg.) (2018): This is service design doing. Applying service design thinking in the real world ; a practitioners` handbook. First edition. Sebastapol, CA: O‘Reilly.

The Center for Health Design (2010): An introduction to evidence-based design. Exploring healthcare and design. 2nd ed. Concord, CA: The Center for Health Design (EDAC study guide series, 1).

Ulrich, R. S. (1997): A theory of supportive design for healthcare facilities. In: Journal of healthcare design : proceedings from the Symposium on Healthcare Design. Symposium on Healthcare Design 9, 3-7; discussion 21-4.

Ulrich, R. S. (1991): Effects of health facility interior design on wellness. theory and scientific research. In: Journal of Health Care Design (3), S. 97-109.

Ulrich, R. S.; Zimring, C.; Zhu, X.DuBose, J.; Seo, H.-B.; Choi, Y.-S.; Quan, X.; Joseph, A. (2008): A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design. In: HERD: Health Environments Research & Design Journal 1 (3), S. 61-125. DOI: 10.1177/193758670800100306.

Ulrich, R. S.; Bogren, L.; Gardiner, S. K.; Lundin, S. (2018): Psychiatric Ward Design Can Reduce Aggressive Behavior. Journal of Environmental Psychology 57: 53–66. doi:10.1016/j.jenvp.2018.05.002.

Visocky O‘Grady, J.; Visocky O‘Grady, K. (2017): A Designer‘s Research Manual, 2nd edition, Updated and Expanded. Succeed in design by knowing your clients and understanding what they really need. Minneapolis: Rockport Publishers. Online verfügbar unter https://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=4932225.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 4.0 Deutschland Lizenz.

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0